Evert Everts, Rolf Polander, Amir Shaheen und Petra Reategui lesen in der Stadtteilbibliothek Haus Balchem, Kölner Südstadt, heiter-hintergründige Kurzgeschichten und Gedichte. Es wird spannend, vergnügt und ein bisschen kriminell.

Ort: Stadtteilbibliothek Haus Balchem

Severinstraße 15, 50678 Köln

Der Eintritt ist frei.

Anmeldung unter: stbib-koeln.de/buchung

Archiv des Autors: Petra Reategui

Das LiteraturCafé – die Autorengruppe FAUST präsentiert: „Schockierend verlockend“ – Skandalliteratur durch die Jahrhunderte

Zu allen Zeiten erschienen Bücher, die die Gemüter in Wallung brachten und kirchliche und weltliche Obrigkeiten auf den Plan riefen, die diese Werke verboten und in ihre Giftschränke verbannten – was sie jedoch umso interessanter machte. Ob De Sades Bücher, Goethes „Werther“ oder Flauberts „Madame Bovary“, ob Maxim Billers „Esra“, das „Unwort“ in Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ oder seit Neuestem die drohende Verbannung unliebsamer Titel aus US-amerikanischen Schulbibliotheken – Gründe für Skandale finden sich immer. Sie reichen von Sex über Politik zu persönlichen Empfindlichkeiten.

Die FAUST-Autorinnen Margit Hähner und Petra Reategui unterhalten sich mit dem Publikum über Skandalliteratur von gestern und heute, die stets auch ein Kind und damit Zeugnis ihrer Zeit ist.

Stadtbibliothek Leverkusen, Friedrich-Ebert-Platz 3d, Eingang Rathausgalerie,

Beginn 14:00 Uhr. Eintritt: 5.- Euro (inkl. Kaffee und Kuchen)

KALT FLIESST DIE MOSEL

Petra Reategui liest aus ihrem Nachkriegskrimi

1945: Vier Monate nach Kriegsende wird das Moseltal von zwei tragischen Todesfällen erschüttert. Eine Frau stürzt mit ihrem Neugeborenen von einem Berghang, kurz darauf stirbt ein Mann im nahen Steinbruch. Hängen die beiden Fälle zusammen?

Kalt fließt die Mosel

Ort: Hunsrücker Holzmuseum

Bahnhofstr. 19

54497 Morbach-Weiperath

Telefon: +49 (0) 6533/71-0

www.morbach.de

Anfahrt: https://www.hunsruecker-holzmuseum.de/museum/anfahrt

ICH HABE EIN BUCH VERÖFFENTLICHT – WERDE ICH JETZT REICH?

Kaum eine Frage wird Autorinnen und Autoren so häufig gestellt wie diese: Ja können Sie denn vom Bücherschreiben leben? Manche können es, die meisten nicht. Warum wollen dann aber so viele Leute „ihr Buch“ schreiben? Mit welchen Schwierigkeiten hat Autor oder Autorin zu rechnen und mit welchen der Verlag? Braucht es überhaupt noch Verlage und Lektoren, wenn doch jeder sein Selbstgeschriebenes im Selbstverlag veröffentlichen kann? Stefanie Rahnfeld, Lektorin beim Kölner Emons Verlag, und FAUST-Autorin Petra Reategui unterhalten sich mit dem Publikum über das Geschäft mit der Literatur, erzählen von geplatzten Träumen und in Erfüllung gegangene Hoffnungen.

Stadtbibliothek Leverkusen, Friedrich-Ebert-Platz 3d, Eingang Rathausgalerie,

Beginn 14:00 Uhr. Eintritt: 5.- Euro (inkl. Kaffee und Kuchen)

GRUPPENBILD MIT HERR

Agnieszka Lessmann, Amir Shaheen, Dorothea Renckhoff, Margit Hähner und Petra Reategui lesen im Literaturhaus Köln.

Alle sind Mitglieder des PEN Deutschland, und genauso bunt und vielfältig wie dieser sind auch die Texte, die an diesem Abend vorgetragen werden. Es wird spannend, mysteriös, lyrisch und natürlich auch heiter und satirisch.

Ort: Literaturhaus Köln

Großer Griechenmarkt 39

50676 Köln

Eintritt frei

„EIN MÖRDER NAMENS GOTTLIEB?“

Petra Reategui beim LiteraturCafé Leverkusen der Autorengruppe FAUST

Dem fertigen Buch sieht man nicht an, wie viele schlaflose Nächte es die Schriftstellerin oder den Schriftsteller kostet, Personen im Roman zum Leben zu erwecken. Im Gespräch mit der Leiterin der Stadtbibliothek Leverkusen Eva-Marie Urban erzählen die FAUST-Autorin Petra Reategui und der Leverkusener Kinder- und Jugendbuchautor Christian Linker von überraschenden „Begegnungen“ mit ihren Figuren und der kniffeligen Suche nach einem passenden Namen für sie.

Ort: Stadtbibliothek Leverkusen, Friedrich-Ebert-Platz 3d, Eingang Rathausgalerie,

Beginn 14:00 Uhr. Eintritt: 5.- Euro (inkl. Kaffee und Kuchen)

[ALLE WEITEREN TERMINE FÜR DIE LiteraturCafé-Nachmittage FINDEN SIE hier]!

KALT FLIESST DIE MOSEL

Petra Reategui liest aus ihrem Nachkriegskrimi – aufrüttelnd, nachdenklich und brillant recherchiert.

Ort: Antoniussaal im Herz-Jesu-Haus Kühr · Markstraße 62 · 56332 Niederfell

Eintritt frei – um Spenden zugunsten des Fördervereins wird gebeten!

1/2025 ist erschienen

Wollten Sie nicht schon immer in einem gläsernen Paradebett schlafen? Der Künstler Hans von Bentem kann Ihnen diesen Traum erfüllen. Er kreiert die kühnsten Skulpturen aus Glas für Ihre Wohnung und den öffentlichen Raum, einen Kristalltotenschädel oder eine Kettensäge als Lampe, und er schreckt auch nicht vor (glas-gescheckten) Schlangen zurück. Selbst Madonna hat schon Stücke von ihm erworben. Viel Spaß beim Durchblättern des neuen Hefts.

Alken – 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Athen

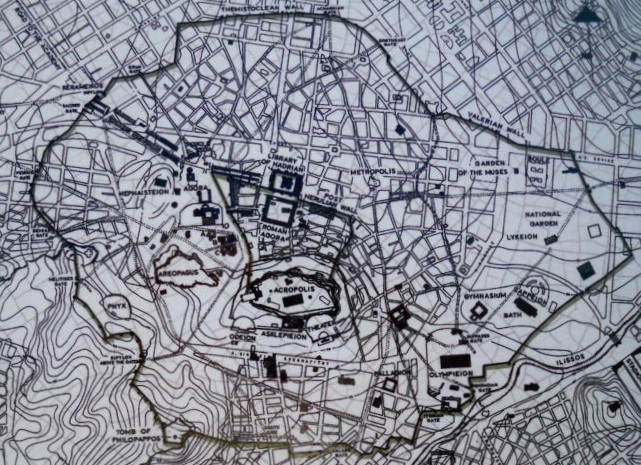

Februar 2016. Ein klarer, blauer Himmel. Der Morgen ist frisch, aber es würde warm werden im Laufe des Tages, sehr warm. Wie Feodor und seine Künstlerkollegen vor über 200 Jahren mache ich mich auf den Weg zur Akropolis. Betrachtet man die Zeichnungen des Iren Edward Dodwell, ging Anfang des 19. Jahrhunderts der Pfad hinauf zum Tempelplateau quer über den nackten Felsen. Kein Baum, kein Strauch, die Schatten spendeten.

Das malerische Anafiotika mit seinen weißgetünchten Häuschen und verwinkelten Gässchen am Rande der Athener Altstadt Plaka gab es zu jener Zeit noch nicht.

Die Akropolis. Einerseits eine Großbaustelle, ein Ruinenfeld, nur vereinzelt noch Marmorreliefs, Metopen.

Die meisten Originale befinden sich im British Museum in London – Lord Elgin lässt grüßen! – und im 2009 neu gegründeten Athener Akropolismuseum. Andererseits ein überwältigendes Gefühl, hier oben zu stehen. 2500 Jahre Geschichte und Baugeschichte. Dazu ein erhabener Blick übers Land.

Hier also hat Feodor monatelang gearbeitet, vor den Propyläen, dem Erechtheion, am Niketempel, auf dem Parthenon …

„Da saß er dann in schwindelerregender Höhe vor den Relieffiguren auf den Platten von Fries und Metopenband, die unbekannte Bildhauer vor über zweitausend Jahren aus Marmorblöcken herausgeschlagen hatten, fast alles Szenen aus der griechischen Götterwelt. Sein Malerbrett mit Papierbögen auf den Knien, das Skizzenbuch griffbereit daneben, copirte Feodor die Szenen ohne perspektivische Verzerrungen, wie dies der Fall gewesen wäre, wenn er vom Boden aus hätte zeichnen müssen. Friedlich ist es hier oben.“

Am Abend esse ich an dem kleinen Platz in Plaka, wo einmal das Kapuzinerkloster gestanden hat, in dem Feodor und seine Künstlerkollegen untergekommen sind. Heute verraten nur noch ein paar Mauerreste von dessen früherer Existenz sowie das Lysikratesmonument, dessen Fries Feodor abzeichnete. Eine Katze streicht um meine Beine, maunzt.